現物、金(ゴールド)の価格上昇が止まりません!

1グラム15000円を突破し、さらなる上値を目指しています。

先日、このブログで金価格とインフレ税にについて書きましたので、詳細は割愛しますが、わたしたちが普段使っているお金「円」の価値は急速に減価しいます。

過去ログ→【投資家視点で考える、宇都宮市での不動産売買!】インフレ税から財産を守るために、何ができるのか・・!?

紙でできたお金は「信用」つまり、ただの借用書、未来に何か物を買ったり、サービスを受けたりできる約束証書のようなもので、ほぼ無限に発行できます。

一方、金(ゴールド)は違います。

物理的な制約があり、有限です。

つまり円と金価格の推移を見ればおおよそインフレがどのように進んでいるか、また今後どのような方向に向かうかの参考指標になります。

国内の金(ゴールド)現物取引価格、過去5年間のチャート振り返ると、過去最高額を更新し続け、1グラム16,000円に迫っています!

ドルベースでも最高価格を更新していて、世界的にインフレが進行しているのがわかります。

実質賃金が3年連続で下落する中、現金・預貯金はインフレ税として、取られたも同然になり、円の価値は減価し、日々の生活に困窮する人が増え始めています。

→24年の実質賃金0.2%減 3年連続マイナス 賃上げ上回る物価高(朝日新聞)

先行きが不透明になるなか、大切な資産をどうやってインフレから守るかは、多額の資産を持つ投資家・資産家の皆さまにとって切実な問題となっています。

そんななか、不動産投資では、賃料収入ベースで利回りを重視したインカムゲイン狙いの投資から、資産価値を保全、値上がり益を狙える物件への投資、キャピタルゲイン狙いに重心が動き始めています。

つまり、安く買って、高く売る、がベースへと変化しつつあります。

富裕層マーケットの東京都心の物件では、すでに利回りベースの収益還元価格が意味をなさなくなっています。

インフレ下では、市場価格の歪みを上手くつかんで、資産を守ることが重要になってきており、今までの不動産投資では考えられなかったような投資手法にも新たな可能性が見え始めています。

今回は、インフレヘッジの不動産投資として、宇都宮市内の築浅中古物件の可能性について考察してみます。

なぜ今、宇都宮市の築浅中古住宅なのか?

ここ数年、建設資材の価格が急騰しています。

鉄鋼材や木材、セメントなどの原材料価格の上昇に加え、採掘・運搬・加工時のエネルギーコストも上昇の一途をたどっています。

この結果、新築物件の価格は庶民にとって、まさに「高嶺の花」となりつつあります。

そんな中で、築浅の中古物件が持つ強みとは何でしょうか?

1. 新築と遜色ない基本性能

2. 大幅に抑えられた価格設定

3. 維持管理の予測可能性

4. 実需による底堅い需要

築浅物件は、新築から5-10年程度ということもあり、断熱性能や耐震性能は新築とほぼ同等です。

特に2000年以降に建てられた物件は、厳格な建築基準に従って建てられているため、性能面での不安が少なくなっています。

価格面では、新築プレミアムが外れると、2-3割程度割安となり、特に現在の建築コスト高騰を考えると、この価格差はさらに広がる傾向にあります。

例えば、新築で5,000万円する物件と同等の築浅物件が3,000万円程度で購入できれば、その差額を将来的なリフォーム費用に充てることも可能です。

また、築年数が浅いため、大規模修繕のタイミングが予測しやすく、必要な費用も見積もりやすいという利点があります。

昨今は、深刻な職人不足で、見えない部分の手抜き工事が増えやすい環境になっています💦

中古物件では、新築のように住宅設備の初期不良のリスクもなく、実際の住み心地や周辺環境の評判も確認できます。

さらに、将来的な実需が見込めるエリアに的を絞れば、投機的な値動きが少なく、比較的安定した価格推移が期待できます。

特に、良質な築浅物件は、子育て世代からの需要も根強く、将来的な売却時も安心感があります。

将来性を考慮したエリア選別

最近の不動産市場を見ていると、富裕層の需要は特定のエリアに集中しています。

現状、宇都宮市内で投資対象となるエリアは非常に限られます!

LRT沿線エリア

開通後、沿線の築浅物件への注目度が急上昇しています。

特に峰・陽東エリアでは、医療機関や商業施設へのアクセスの良さから、資産性の高い物件への需要が顕著です。

実際、この地域では新規開発物件の価格上昇にも関わらず、購入意欲は衰えていません。

具体的な投資対象としては、LRT電停から徒歩5分圏内、整形地で、接道が南(陽当り良好)道路(幅員6m)以上が投資ターゲットとなります。

JR宇都宮駅周辺

JR宇都宮駅周辺は再開発予定が目白押しで、富裕層に圧倒的な人気があります。

具体的な投資対象は、駅まで徒歩10分圏内の物件です。

富裕層の実需に加え、相続対策としての不動産購入ニーズも見られ、良質な物件は高値で取引される傾向にあります。

慎重な判断が必要な郊外エリア

広さや新しさに惹かれがちな郊外物件ですが、要注意です。

バス路線の減少や生活インフラの撤退が進む地域では、短期間で50%以上の価値下落も珍しくありません。

郊外物件への投資は、将来的な人口動態やインフラ維持の観点から、非常に慎重な判断が必要です。

今後は限られた人気エリアに富が偏在していくことが明らかで、郊外物件の需要は大きく低下する可能性が高いです。

インフレヘッジとしての可能性は?

昨今のインフレ環境下において、不動産、特に良質な中古戸建ては有効な資産防衛手段としての可能性を秘めています。

その理由は、金(ゴールド)同様に実物資産としての特性にあります。

株式や債券と異なり、不動産は目に見える「実物」であり、インフレによる価値の目減りを防ぐ効果が期待できます。

特に土地の希少性は重要なポイントです。

宇都宮市の利便性の高いエリアでは、新規の土地供給が限られているため、インフレ進行下でも相対的な価値が維持されやすい傾向にあります。

また、賃貸運用を行う場合、賃料収入はインフレに連動して上昇する可能性があります。

物価上昇に伴い、賃料相場も徐々に上昇していく傾向にあるためです。

ただし、賃料の上昇は緩やかであり、急激なインフレへの即時的な対応は難しい点には注意が必要です。

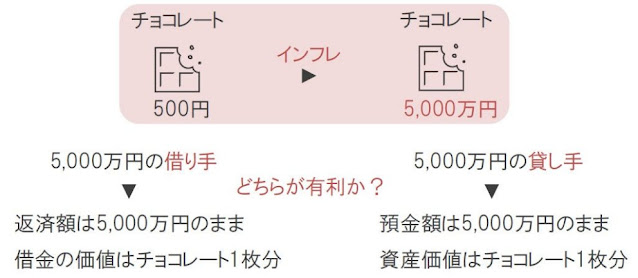

さらに、現在のような低金利環境下でローンを活用する場合、インフレによる実質的な債務圧縮効果も期待できます。

物価上昇により貨幣価値が目減りする一方で、借入金額は名目で固定されているためです。

投資判断の重要ポイント

築浅中古物件への投資を検討する際、特に重要となるのが立地選定です。

宇都宮市の場合、LRT沿線や駅徒歩圏内の物件は、交通利便性に加えて生活インフラも充実しているため、長期的な資産価値の維持が期待できます。

物件選定では、建物の品質が将来の資産価値を大きく左右します。

特に注目したいのが大手ハウスメーカーの建物です。

積水ハウスや大和ハウス、住友林業といった大手メーカーの物件は、建物の基本性能が高く、30年以上の長期保証制度やメンテナンスサポート体制も充実しています。

中古市場での評価も高く維持される傾向にあり、将来の売却時も安心感があります。

築年数は5-10年程度の物件がお勧めです。

この年数であれば、新築時の性能をほぼ維持しつつ、価格面では大きな優位性があります。

ただし、購入前には必ずアフターメンテナンス体制や定期点検履歴を確認しましょう。

価格面では、近隣相場との比較はもちろんのこと、新築価格とのギャップにも注目します。

現在の建築コスト高騰を考えると、新築との価格差が大きい物件には投資妙味が出てきています。

見落としてはいけないリスク要因

しかし、どんな投資にもリスクは付きものです。

現在の金融環境を考えると、金利上昇による返済負担の増加には特に注意が必要です。

変動金利で借り入れを行う場合、今後の金利上昇局面で返済額が増加する可能性があります。

インフレによる実質的な債務圧縮効果を期待するなら、多少金利が高くとも、長期の固定金利を利用するのがベストでしょう。

また、建物の経年劣化は避けられない事実です。

定期的な修繕費用の積み立ては必須で、特に築10年を超えてくると、設備の更新なども視野に入れる必要があります。

投資物件として賃貸運用を考える場合は、定期借家契約の活用が重要なポイントとなります。

通常の借家契約では、契約更新時に正当な理由がない限り更新を拒否できず、将来的な売却や建て替えの際に支障をきたす可能性があります。

定期借家契約を結ぶことで、物件の流動性を確保し、将来の出口戦略を柔軟にするのが賢明です。

これらのリスクに対して、十分な自己資金の確保や、余裕を持った返済計画を設定し、長期的な視点で対象物件を検討しましょう。

まとめ

現在の経済環境において、宇都宮市の築浅中古物件は、実需とインフレヘッジの両面で魅力的な投資対象と言えます。

特に、新築価格の上昇が続く中、人気エリアの良質な築浅物件は相対的な割安感が強まっています。

しかし、まだ多くの方がこの投資機会に気づいていいないため、チャンスが大きいです。

地域の実需に支えられた不動産投資は、単なる投機的な動きとは一線を画す、安定的な資産形成手段となる可能性を秘めています。

ただし、投資判断の際には、物件の立地、状態、土地の形状、資金計画など、多角的な検討が必要です。

拙速な判断は避け、十分な調査と検討を行うことをお勧めします。

みなさまの参考になれば幸いです🙌

★荻原功太朗の業務について★

.jpg)

.jpg)

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。