以前からこのブログではお伝えしていますが、利回りが長期金利の指標となる新発10年物国債の金利上昇が激しくなってきました💦

→【長期金利上昇で不動産投資はむしろ加速する!?】宇都宮市の不動産マーケットを分析!

1月の私のブログで、「1.2%目前です! 」なんて驚いておりましたら、あっという間に1.6%に迫っています!

→債券15時 長期金利、1.590%に上昇 16年半ぶり高水準(日本経済新聞)

すごい勢いで、長期金利が上昇し始めています。

今日は住宅ローンの金利上昇問題について、世界的な視点も交えながら考えてみたいと思います。

日本の実質金利はマイナス3.2%!驚きの数字とインフレ加速のメカニズム

2月の消費者物価総合指数(CPI)は総合で前年同月比3.7%上昇しました。

主要先進国の中で、日本のインフレ率が最も高いのです!

→日本、気がつけばG7首位のインフレ 「普通」の国に(日本経済新聞)

まず注目すべき点は、日本の「実質金利」です。

下の表をご覧ください。

日本の政策金利は0.5%ですが、インフレ率は3.7%です。

実質金利(政策金利 0.5 - インフレ率 3.7)は-3.2%とマイナスになっています。

これは先進国の中でも特に低い水準です。

他の国々と比較すると、日本の実質金利の低さが際立っています。

アメリカやユーロ圏、イギリスはいずれもプラスの実質金利を維持しています。

このようなマイナスの実質金利環境ではインフレが加速するのは当然です。

なぜなら、実質金利がマイナスということは、お金を銀行に預けておくと「実質的な価値」が目減りしていくことを意味します。

例えば、100万円を銀行に預けて0.5%の金利がついても、物価が3.7%上昇すれば、その100万円の購買力は実質的に3.2%減少してしまいます。

このような状況では、人々は「お金を持っていても価値が下がるなら、今のうちに使ってしまおう」と考えるようになります。

また企業も「借金の実質的な負担が減るなら、今のうちに投資しよう」という行動に出やすくなります。

こうした消費や投資の活発化がさらに物価を押し上げ、インフレの加速につながるのです。

興味深いことに、この現象は最近話題になっている米価の高騰とも関連しているかもしれません。

米不足の原因は個人のストック増かも

皆さまは、ここ最近のお米の高騰で、身近な場所での米価格に敏感になっていませんか。

コメの値段が高止まりし、不足への懸念が高まっています。

これは単に生産量の問題だけでなく、インフレへの不安から個人が食料品のストックを増やしていることも一因かもしれません。

マイナス実質金利環境下では、現金よりも「実物資産」の価値が相対的に高まります。

米のような必需品は、将来の価格上昇を見越して今のうちに購入しておこうという行動につながりやすく、これが需給バランスをさらに悪化させる可能性があるのです。

実際、農水省が把握している在庫以外にも、小規模業者や個人の手元にコメが分散して保管されている可能性がありますし、大量の行方不明のお米が確認されています。

諸外国の中央銀行は、このインフレスパイラルを防ぐために、実質金利をプラスに維持する金融政策をとっています。

日本も今後、インフレを抑制するためには金利をさらに引き上げる必要があるでしょう。

この状況が意味するのは、日本ではまだまだ金利引き上げの余地があり、さらなる利上げは避けられないということです。

大手銀行の変動ローン金利引き上げの動き

そんな中、三菱UFJ銀行など大手5銀行が4月から変動型住宅ローンの基準金利を引き上げるとのこと。上げ幅は0.25%程度で調整しているそうです。

この動きは日銀の1月の利上げを受けたものです。

→変動型の住宅ローン金利、4月上昇へ 大手行0.25%程度(日本経済新聞)

日銀は経済・物価が見通しに沿って推移していくなら、追加利上げをする方針を明らかにしています。

つまり、金利上昇は始まったばかりだということです!

金融市場では春から夏ごろに利上げがあるとの見方が出ており、長期金利は上昇基調にあります。

実質金利のマイナス幅が大きいことを考えると、日銀は今後も政策金利を引き上げる可能性が高いでしょう。

そうなれば、住宅ローン金利も連動して上昇し続けることになります。

変動型住宅ローン利用者の現実

変動型住宅ローンの金利上昇による影響は、すでに多くの方が実感し始めています。

例えば、ある30代の住宅所有者は、2019年に6000万円近い住宅ローンを年0.4%台後半という低金利で借りました。

当時は「この低金利がしばらく続くだろう」と安心していたそうです。

しかし、日銀の金融政策の変更により、2024年秋には毎月の返済額が約5000円増加しました。

さらに深刻なのは、現在の金利水準がこのまま完済まで続くと仮定すると、当初の計画と比べて返済総額が200万円以上増えてしまうことです。

「当初はこれほど早く金利が上がるとは思わなかった」と多くの借り手の皆さんが感じているのではないでしょうか。

変動型住宅ローンの金利上昇リスクが、想像よりも早く、そして確実に現実のものとなっています。

繰り上げ返済の種類とその効果

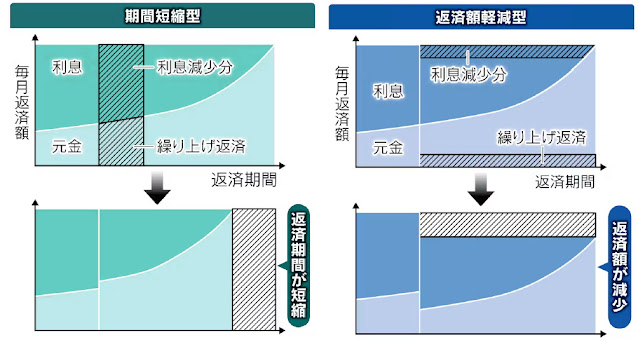

繰り上げ返済には大きく分けて2つの方法があります。一つは「期間短縮型」で、毎月の返済額はそのままに返済期間を短くする方法です。

もう一つは「返済額軽減型」で、返済期間はそのままに毎月の返済額を減らす方法です。

総務省の調査によれば、30代の世帯は平均で825万円程度の預貯金を持っているとされています。

その数字を参考にし、仮にその半分の400万円を繰り上げ返済に使った場合、どうなるかを考えてみましょう。

4500万円を35年で返済している住宅ローンで、残りの返済期間が30年、適用金利が年1.4%だとします。

期間短縮型を選んだ場合、返済期間は約4年短縮され、支払う予定だった利息が約190万円減ります。

一方、返済額軽減型を選んだ場合は、残りの30年間で支払う利息の合計が約90万円減少します。

どちらの方法を選んでも、100万円以上の利息削減効果が期待できるわけです。特に期間短縮型は利息削減効果が大きいのが特徴です。

繰り上げ返済で注意すべき3つのポイント

繰り上げ返済は一見お得に見えますが、実は注意すべき重要なポイントがあります。

1. 金利上昇時は効果が薄れる可能性がある

金利上昇局面では、たとえ繰り上げ返済をしても、毎月の返済額が減らないことがあります。

たとえば400万円を繰り上げ返済しても、適用金利が年1.15%を超えると、毎月の支払額が繰り上げ返済前より多くなることもあるのです。

これは特に返済期間が長く残っている場合に起こりやすい現象です。

返済額=元金+利息ですが、金利上昇によって利息部分が増えすぎると、元金の減少分を相殺してしまうからです。

2. 「5年ルール」の恩恵を失うリスク

変動型住宅ローンには「5年ルール」があります。

金利が上がっても5年間は毎月の返済額を変えないという借り手を守る仕組みです。

金利が上がっても当面の家計は安定します。

しかし、繰り上げ返済をすると、その時点でローン残高、金利、残りの返済期間に基づいて返済額が再計算されてしまいます。

特に返済額軽減型を選んだ場合、5年ルールの保護がなくなり、金利上昇の影響をすぐに受けることになります。

つまり、意図せず返済額の上昇時期を早めてしまう可能性があるのです。

3. 住宅ローン控除のメリットが減る

住宅ローン控除は、最大13年間にわたって年末のローン残高に応じて所得税などから一定額が差し引かれる制度です。

多くの方がこの恩恵を受けています。

ところが、繰り上げ返済でローン残高を減らすと、この控除額も減ります。

極端な例ですが、年間20万円の住宅ローン控除を受けている方が繰り上げ返済によって控除額が10万円に減った場合、実質的に年間10万円の負担増になります。

繰り上げ返済によって減る利息と控除の減少額を比較して、トータルでどちらがお得かを計算することが大切です。

控除期間中は、利息の減少分よりも控除の減少分が大きくなるケースもあり、その場合はかえって損をすることになります。

金利上昇時代の生き残り戦略

日本の実質金利は他国と比べて極端に低く、今後も上昇圧力が続くと予想されます。

アメリカでは実質金利がすでにプラスに転じており、インフレ率が高止まりする日本でも、日銀は実質金利をマイナスからゼロ、さらにはプラスへと引き上げる可能性が高いでしょう。

これが意味するのは、住宅ローン金利のさらなる上昇が避けられないということです。

では、この状況下で私たちはどのような対策を取るべきでしょうか。

一つの選択肢は「繰り上げ返済」ですが、これが常に最適解とは限りません。

住宅ローンの金利は教育ローンなどに比べて低いため、「将来、教育費やリフォーム資金を新たに借り入れることになるなら、今ある余裕資金は温存しておくべき」という考え方もあります。

もう一つの選択肢は「借り換え」です。

金利上昇局面でも、現在の借入先より有利な条件を提示する金融機関を探し、ローンを組み直す方法です。

一般的に、借り換え前後の金利差が0.3%以上あれば、手数料などを考慮しても得になるとされています。

しかし、これらの対策を検討する際に忘れてはならないのが、現在の厳しい経済状況です。

政策金利の引き上げで預金金利はわずかに上昇していますが、物価上昇率がそれを大きく上回っており、国民の実質賃金はマイナスの状態が続いています。

政府や企業はベースアップを推進していると言いますが、実際には手取り収入が物価上昇率に追いついておらず、多くの家庭では実質的な購買力が低下しているのが現実です。

このような状況では、毎月の返済額増加を「収入増で補える」というのはごく一部の恵まれた層に限られます。

大多数の住宅ローン返済者にとって、金利上昇は家計を圧迫する大きな要因となっているのです。

だからこそ、自分の家計状況を冷静に分析し、繰り上げ返済、借り換え、あるいは資金温存など、最適な選択を自分のライフスタイルに合わせて調整することが重要です。

まとめ:二つの厳しい道と繰り上げ返済の判断ポイント

日本経済は今、大きな転換点にあります。

マイナス3.2%という大幅な実質金利の状況は長く続けられません。

今後日本に待っているのは、次の二つの厳しい道のどちらかでしょう。

- 金利の急ピッチでの引き上げ:インフレ抑制のために、日銀が短期間で政策金利を大幅に引き上げる道

- インフレの更なる加速:金利引き上げが緩やかで不十分な場合、インフレ率がさらに上昇する道

どちらの道を進むにしても、多額の住宅ローンを抱える皆さんにとっては厳しい環境が待ち受けています。

金利が急上昇すれば返済負担が急増し、インフレが加速すれば生活コストが上昇します。

これは「金利かインフレか」の二者択一ではなく、程度の違いこそあれ、両方の圧力に直面する可能性が高いのです。

このような厳しい環境を前提に、繰り上げ返済を検討する際のポイントをまとめます。

- 日本の実質金利はマイナスで今後も上昇の可能性が高いことを理解する

- 金利急上昇とインフレ加速の両方のリスクに備える心構えを持つ

- 6ヵ月分の生活費など生活防衛資金は確保しておく

- 教育費など将来の資金計画への影響がないか確認する

- 毎月返済額の増加時に家計が耐えられるかを確認する

結局のところ、繰り上げ返済が良いかどうかは個々の状況によります。

ただし、今後の金利上昇リスクとインフレリスクを考えると、変動型で借りている方は何らかの対策が必要になる可能性が高いでしょう。

家計全体のキャッシュフローを考慮して、慎重に判断することが大切です。

「金利もインフレも上昇する」という最悪のシナリオも視野に入れつつ、自分の家計に合った選択をしていくことが重要だと思います。

もし、栃木県内の不動産を所有していて、住宅ローンの支払いに困った場合は、弊社までお気軽にご相談ください。

今回の内容が、皆さまの参考になれば幸いです🙌

#住宅ローン #金利上昇 #実質金利 #繰り上げ返済 #家計管理 #資産形成

★荻原功太朗の業務について★

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。