先日7月20日に行われた参議院選挙で、自民・公明両党は歴史的大敗を喫しました。

地元栃木選挙区では、国土交通副大臣を務める自民党の高橋克法氏が辛勝を収めたものの、全国的な与党の劣勢により、地域の重要インフラであるLRT西側延伸計画の推進は、まさに首の皮一枚でつながった状態と言えるでしょう。

与党大敗で政権基盤が不安定化

今回の参院選結果は衝撃的でした。

自民党は39議席、公明党は8議席の計47議席にとどまり、非改選議席を合わせても過半数の125議席に3議席届かない結果となりました。

これは自民党にとって1989年の36議席に次ぐ歴史的惨敗です。

特に注目すべきは、32ある1人区で自民党が14勝18敗と負け越したことです。これまで地方を支持基盤としてきた自民党の地盤沈下が如実に表れています。

一方で、参政党が14議席、国民民主党が17議席を獲得するなど、新興政党・野党が大きく躍進しました。

石破首相は続投の意向を示しているものの、戦後初となる衆参両院での少数与党という厳しい状況下で、長期的な政策実行力には疑問符が付く状況となっています。

栃木選挙区は辛勝も先行き不透明

地元栃木選挙区では、国土交通副大臣の高橋克法氏が立憲民主党の板津由華氏との接戦を制して3期目の当選を果たしました。

しかし、終盤まで接戦が報じられ、参政党の大森紀明氏も大きく票を伸ばすなど、これまでにない厳しい選挙戦でした。

野党が共闘していたら、現職は勝てなかったでしょう。

高橋氏は現職の国土交通副大臣として、LRT西側延伸計画をはじめとする地域のインフラ整備に深く関与してきました。

現職の知事も全面的に、国土交通副大臣の高橋克法氏を後押しし、野党候補が勝った場合の影響を懸念していました。

今回の当選により、計画推進の政治的基盤は一定程度維持されましたが、全国的な与党の大敗により、政権全体の求心力低下は避けられません。

LRT西側延伸計画への影響は必至

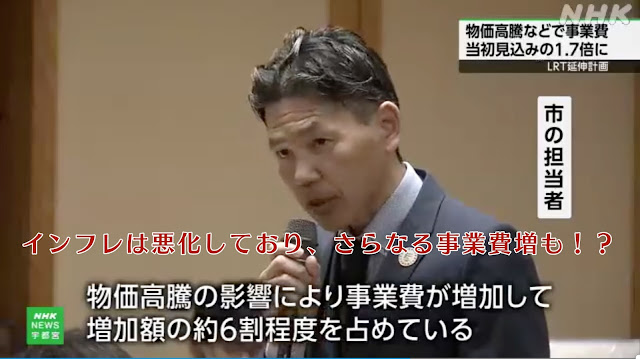

宇都宮LRTの西側延伸計画は、2030年代前半の開業を目指し、宇都宮駅東口から教育会館付近までの約5キロの区間を整備する大型プロジェクトです。

総事業費は当初約400億円と見積もられていましたが、2025年5月の再試算により約700億円まで膨らむことが明らかになりました。

このような大型インフラ投資には、国からの補助金や財政支援が不可欠です。

しかし、今回の選挙結果により政権基盤が不安定化すれば、予算配分の見直しや事業の優先順位変更が行われる可能性があります。

実際、政治的混乱は地方のインフラ整備に直接的な影響を与える傾向があります。

少数与党となった政権は、野党との協議を余儀なくされ、大型予算を伴う公共事業には従来以上に慎重にならざるを得ません。

特に、LRT西側延伸のように当初400億円から700億円へと大幅な事業費増が既に確定しているプロジェクトでは、今後さらなるコスト増がどこまで膨らむか予測困難な中で、追加予算の政治的承認が得られるかは極めて不透明です。

地域限定のプロジェクトは、全国的な重要度との兼ね合いで優先順位が見直される可能性も高まります。

全国で深刻化する入札不調問題

政治的不安定要素に加えて、さらに深刻なのは、全国的に建設工事の入札不調が続出していることです。

2025年に入り、公共工事の入札で応札者がゼロという「入札不調」や、すべての入札価格が予定価格を上回る「入札不落」が各地で発生しています。

この背景には複数の要因があります。

建設業界では働き手不足が深刻化し、2024年4月からは残業時間にも上限が設けられたため、従来のような工期調整が困難になりました。

加えて、作業員の日当や鉄骨・コンクリートなどの建設資材が軒並み値上がりし、工事を受注しても利益を出すのが難しい状況となっています。

奈良市では、小学校新築工事で約51億円の予算を計上したにもかかわらず入札に応じる業者がなく、12億円の増額提案も議会で否決される事態が発生しました。

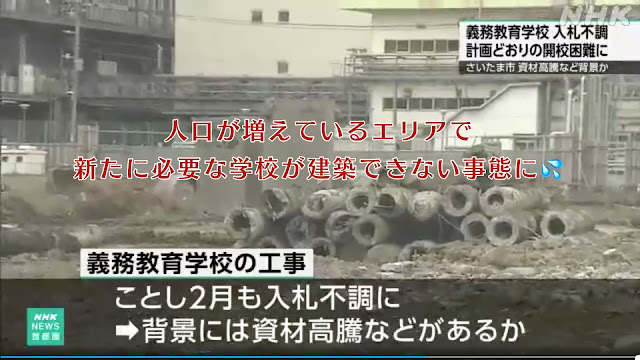

さらに深刻なのは、さいたま市で進められている義務教育学校の建設プロジェクトです。

約3600人が通う予定の新校舎建設工事において、予定価格148億円から163億円に増額したにもかかわらず、2回連続で入札不調となり、2028年4月の開校予定が大幅に遅れる見込みとなっています。

このような状況は全国各地で起きており、地方自治体の財政を圧迫するとともに、必要なインフラ整備が滞る社会問題となりつつあります。

インフラの重点化・選別が避けられない時代に

インフレと人手不足のダブルパンチに加え、政治的不安定要素が重なることで、今後は限られた予算の中でインフラ整備の優先順位を厳しく選別せざるを得ない時代に突入したと言えるでしょう。

日本経済はインフレ基調が定着しつつあり、建設資材や人件費の上昇は当面続くと予想されます。

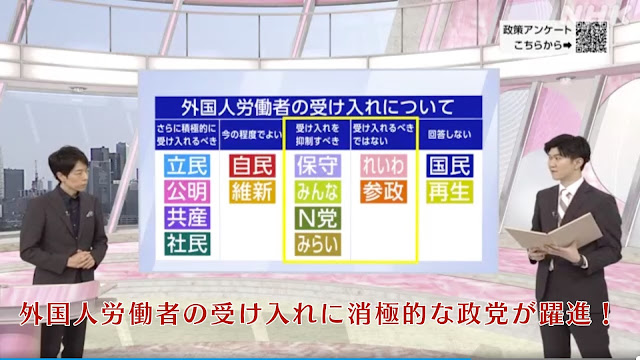

また、参議院選挙で参政党などの右派政党が躍進したことで、外国人労働者の受け入れ拡大に対する政治的ハードルが高くなる可能性もあります。

建設業界では、技能実習制度や特定技能制度を通じて外国人労働者を積極的に受け入れてきましたが、政治情勢の変化により、これらの制度の拡充が困難になれば、人手不足は更に深刻化するでしょう。

こうした状況下では、自治体や国は限られた予算と人的資源を最も効果的に配分する必要に迫られます。

すべてのインフラプロジェクトを従来通り進めることは現実的ではなく、地域経済への波及効果、住民生活への影響度、緊急性などを総合的に勘案した戦略的な判断が求められる時代となりました。

LRT延伸計画の今後の展望

このような厳しい環境下において、宇都宮LRT西側延伸計画の不確実性が急速に高まっています。

人口減少と高齢化が進む宇都宮市にとって、LRT延伸は持続可能な街を維持するために必要不可欠なインフラであることは間違いありません。

車に頼れない高齢者が増加する中、公共交通の充実は市民生活を支える生命線となります。

2023年に開業した東側路線は初年度から黒字を達成し、沿線の地価上昇や企業進出など、目に見える効果を上げています。

このような実績は、西側延伸の必要性を裏付ける強力な根拠となっています。

しかし現実は厳しく、さいたま市の学校建設のように必要不可欠なインフラでさえ整備できない状況が全国で起きています。

事業費が400億円から700億円へ膨張したLRT延伸計画ですが、現状をみればさらなる事業費増も予想され、このままでは計画通りの実現は極めて不透明です。

さらに深刻なのは、一度延期となれば、新規インフラ投資そのものが政治的・財政的に実現困難になる可能性が高いことです。

しかし、LRT延伸計画がどっちに転がっても、都市の人口減少や高齢化といった根本問題は解消されるわけではありません。

そろそろLRT以外の代替案(プランB)も真剣に検討する時期に来ているのではないでしょうか。

まとめ

参議院選挙の結果は、地方のインフラ整備にも大きな影響を与える可能性があります。

宇都宮LRT西側延伸計画は、地元選出の国土交通副大臣が辛勝したことで当面の政治的基盤は確保されましたが、全国的な与党の大敗により、今後の事業推進には不透明感が増しています。

加えて、全国で続出する入札不調は、建設業界の構造的問題を浮き彫りにしており、地方のインフラ整備は今後ますます困難になることが予想されます。

特に不動産市場への影響は深刻です。

LRT東側路線の開業により沿線地域では地価上昇や開発ラッシュが起きましたが、西側延伸計画の先行きが不透明になれば、これから予定されている宇都宮駅西側地域の再開発計画や地価に大きな影響を与えることになります。

計画延期にでもなれば、企業や住民の投資判断も慎重にならざるを得ず、長期的な地域経済の停滞を招く可能性が高まります。

人間は心理的に、厳しい現実を受け入れるのが困難です。

しかし眼の前で起こっていることは、すべての必要なインフラプロジェクトを並行して進めるのことが、不可能になっている時代の到来です。

宇都宮市にとってLRT西側延伸の成否は、不動産市場の動向を左右し、街の将来を決定づける重要な分岐点となります。

今こそ、現実的な視点で計画の実現可能性を見極める時期に来ているのではないでしょうか。

今回の内容が皆さまのお役に立てば幸いです🙌

★荻原功太朗の業務について★

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。